Аварии на шахтах Российской империи

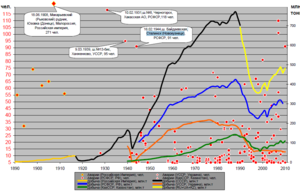

С 1855 года начинается официальная регистрация добычи отечественных полезных ископаемых. В этот год добыча угля в Российской империи составила 0,155 млн т. К началу XX века добыча угля возросла в 100 раз с 0,121 млн т в 1860 году до 12 млн тонн в 1900 году, а в 1916 достигла своего имперского максимума в 34,5 млн т. Основная угледобыча тогда шла в Донбассе (так в 1913 г. на территории современных Украины было добыто 22,8 млн т, России — 6 млн т, Казахстана — 0,09 млн т угля).

Горное дело, сопряженное с величайшими опасностями, вызывает со стороны государства особые заботы об ограждении жизни и здоровья горнорабочих. Статья 82 главы 11 Горного Устава возлагала на чинов правительственного горного надзора следить за безопасностью горных и горнозаводских рабочих. Так на Горные управления Высочайшим утверждением 21 декабря 1892 года возлагался надзор за соблюдением Правил безопасности горных и заводских работ.

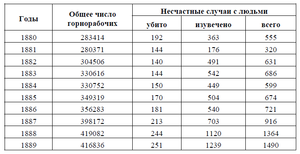

Систематические данные о несчастных случаях на горных заводах и промыслах публиковались в ежегодно издававшемся «Сборнике статистических сведений о горнозаводской промышленности России». Например, за 1880—1889 годы официально сообщалось, что в горнозаводской промышленности Российской империи среднегодовой уровень смертельного травматизма составлял 0,53±0,05 погибших на 1 тыс. горнорабочих.

Более поздние статистические данные начала ХХ-го века уже вполне четко указывают на высокую опасность смертельного травмирования людей в каменноугольных рудниках. Так в 1901 году уровень смертельного травматизма достигал в них 2,75 погибших на 1000 рабочих, тогда как на нефтяных промыслах он составлял — 1,7; на каменоломнях — 1,11; на металлических рудниках — 0,75; на золотых и платиновых промыслах — 0,39. К обычным горным опасностям обрушений и затоплений в угольных шахтах добавлялись взрывы и пожары. Промышленное развитие несло угрозу крупных угольных аварий.

В Российской империи первые вспышки рудничного газа зарегистрированы в Донбассе в 1878 году, а на уральских копях «София» — в 1886—1887 гг. В 1888 году Д. И. Менделеев сделал первый анализ суфлярного газа из шахты «Капитальная» (Макеевка). В 1890 два адъюнкт-профессора Горного института из Петербурга Н. Д. Коцовский (автор работы «О несчастных случаях на рудниках в России», учитель А. А. Скочинского) и Н. С. Курнаков (будущий академик Петербургской академии наук и АН СССР) провели первое обследование каменноугольных шахт Донбасса для выяснения степени их опасности в отношении рудничного газа и пыли. Уже тогда было обнаружено усиленное выделение газа из угольных пластов по трещинам (суфляр) при неадекватном проветривании шахт, и в качестве дополнительной неотложной меры по предотвращению внезапных взрывов предлагалось периодически выжигать суфлярный метан.

Угроза крупных угольных аварий начала реализовываться смертельными шахтными катастрофами. В конце XIX века в Малороссии произошли первые большие аварии с взрывом рудничного газа. Специальные министерские Комиссии, обычно учреждавшиеся после крупных донецких аварии, обнаруживали серьезные упущения государственного рудничного надзора. Например, согласно § 57 Инструкции по надзору за частной горной промышленностью «в копях, в которых покидающая рудник струя воздуха содержит не более 1 % метана, требуется на одного задолженного рабочего доставлять в рудник не менее 2 ½ м3 чистого воздуха», если 1-2 % метана, то 3 м3, а если более 2 %, то не менее 4 м3 воздуха. Комиссия (проф. Коцовский, горн. инженеры Кулибин и Фрезе) в течение 1898 года не нашла ни одной газовой угольной копи в Донецком бассейне, удовлетворяющей требованиям § 57 Инструкции.

В 1901 году такая же Комиссия (проф. Коцовский, проф. Терпигорев, инж. Мамонтов) установила исполнение § 57 Инструкции только на пятой части тех же донецких копей, а Комиссия 1905 г (действ. статс. сов. Урбанович, проф. Коцовский, горный инж. Скочинский) — уже на 13 из 26 обследованных копей. Однако уже к тому времени стало понятно, что необходимо устанавливать требование к количеству подаваемого воздуха непосредственно в забой, а не в шахту в целом. Из 40 опрошенных А. А. Скочинским десятников, только пятеро обнаружили ясное представление о свойствах рудничного газа и умение правильно обращаться с индикаторными лампами и анемометрами. Темпы предпринимаемых мер безопасности и повышения исполнительской дисциплины отставали от роста угроз угольных катастроф.

В углепромышленный период времен царской России угледобыча была сравнительно незначительной — не превышала 35 млн т в год. Технологический уклад добычи в основном тогда определялся прозападной имитацией с неизбежным отставанием — инвесторы приносили современные технологии «на шаг назад». Но и по смертельным авариям Россия тогда отставала: с 1891 по 1917 гг. известны следующие угольные катастрофы (все даты — по ст. стилю) :

- 28 марта 1889 (на самом деле — 12 марта 1899 года) — на «Корсунской копи № 1» (Горловка) от взрыва газа, происшедшего по вине директора Плюнье (правильно - Плюмье) и главного инженера Кноте, приказавших производить запрещенные горным управлением южной России работы, задохнулся в дыму от загоревшегося пласта угля 31 человек. Штейгер Подкуйко, выполнивший приказ директора по проведению этих работ, поплатился лишь церковным покаянием, а основные виновники — директор и главный инженер — остались не наказанными. (Неверная дата катастрофы была опубликована в книге Павлика И. С., «Горловка — Люди. Годы. События» со ссылкой на ЦГИАЛ СССР. Горный инженер Кнотте закончил Санкт-Петербургский Горный институт только в 1891 году.)

- 4 января 1891 — взрыв газа в шахте № 14 Рыковских копей, Юзовка — 55 погибших. Так называемая Кальмиусская катастрофа. Борьба с суфлярными выделениями метана на руднике велась посредством сжигания газа в «рожках» — трубках, вставляемых в трещины пласта. Иногда выделение газа было настолько обильным, что язык пламени из трубки доставал до кровли, раскалял ее, что вызывало обрушение отдельных кусков породы. В день аварии из-за горения газа в «рожке» загорелась крепь основного штрека. При тушении пожара был затушен горящий «рожок», что вызвало быстрое накопление газа. Для проветривания шахты № 14 были открыты вентиляционные двери между шахтами № 14 и № 10, газовую смесь потянуло через выработку, где работал шахтер с открытой лампой. Погибло 55 человек, в том числе штейгер Александр Михайлович Козубко, заведовавший работами на руднике, и подрядчик-итальянец Джузеппе Мотто.

- 9 декабря 1892 — прорыв воды в выработки Екатерининского рудника Нестерова и Бабича, Славяносербский уезд, погибло 5 человек.[1]

- 27 января 1894 — взрыв парового котла на руднике Русского Общества Пароходства и Торговли (РОПИТ), от ожогов погибли 15 работавших неподалеку каменщиков[2].

- 1 января 1896 — на Корсунской копи (современный г. Горловка) вследствие трещины в каменной перемычке, отделяющей горящий пласт, погибли от отравления угарным газом 12 рабочих.[3] Имена погибших указаны в метрической книге Николаевской церкви п. Горловка.

- 12 сентября 1897 — во время сильного ливня в п. Хрустальском Таганрогского округа (современный г. Красный Луч, Луганская область) затоплены две крестьянские шахты — Братченко и Вербицкого, в обеих шахтах погибло 17 рабочих, включая десятника Марка Литвинова, пытавшегося организовать спасательные работы[4].

- 3 января 1898 — взрыв газа в шахте «Иван» Русско-Донецкого Общества, Макеевка — 74 погибших. Причиной скопления газа стало создание короткого тока при открытии вентиляционных дверей первого от шахты бремсберга, из-за чего все очистные и подготовительные работы на западе пласта остались почти без проветривания. Непосредственная причина взрыва была не выяснена, так как все рабочие в районе взрыва погибли. В метрической книге Успенской церкви слободы Макеевка указано 71 имя погибшего в этой катастрофе.

- 12 марта 1899 — взрыв газа в шахте № 1 Горловского рудника (Корсунская копь № 1) Общества Южно-Русской каменноугольной промышленности, 31 погибший[5]. Скопление газа произошло вследствие проветривания последних 26 метров основного штрека за счет одной диффузии, непосредственная причина воспламенения — курение.[6] Имена погибших указаны в метрической книге Николаевской церкви п. Горловка.

- 30 марта 1899 — прорыв воды из старой затопленной выработки в золоторудную шахту Кочкарских приисков, принадлежащую Французскому анонимному обществу Кочкарских промыслов, погибло 6 шахтеров[7]

- 2 октября 1901 — на шахте Алмазного рудника Славяносербского уезда загорелась обшивка шурфа. Дым пошел в шахту, погибли не менее 9 рабочих.[8]

- 2 апреля 1902 — обвал в шахте Веровского рудника Русско-Бельгийского Металлургического общества (будущая шахта «Красный Профинтерн» в Енакиево), погибли 7 шахтеров[9].[10]

- 9 июля 1902 — от отравления окисью углерода погибло 6 человек на шахте № 25 рудника Маркова[11]

- 14 декабря 1902 — пожар на шахте «Анна» рудника Н. Л. Успенского (Анненский, он же Успенский рудник), от 58 до 88 погибших по разным данным.

- 17 сентября 1903 — обрушение кровли в Алмазном руднике Каменноугольного и Металлургического общества (г. Кривой Рог) в результате подрыва предохранительного целика, погибло 6 горняков.[12]

- 9 ноября 1903 — взрыв газа на шахте Алексеевского горнопромышленного общества в пос. Кременная, 20 погибших[13].

- 22 мая 1904 года — прорыв воды из реки Соленая в шахту № 2 Сулицко-Лиманских марганцевых копей А. М. Завадского (будущий г. Орджоникидзе Днепропетровской области), погибло 10 шахтеров.[14][15][16]

- 24 сентября 1904 — обрыв каната при спуске клети в шахту № 18 Вознесенского рудника наследников П. А. Карпова, Юзовка, 10 погибших[17]. Имена погибших указаны в метрической книге Вознесенской церкви Вознесенского рудника.

- 29 октября 1904 — пожар в Княжеской копи князя С. С. Абамелек-Лазарева (будущая шахта им. Ленина, г. Кизел, Пермский край), при котором погибли 12 рабочих и два штейгера. Через год, 11 сентября 1905 года, для обследования состояния выработок после пожара и одновременного испытания новых дыхательных аппаратов пнейматогенов группа инженеров и штегейров зашла в заперемыченное пространство Княжеской копи. В результате неумелого обращения с пнейматогенами управляющий Княжеской и Коршуновской копей А. Л. Доткевич и штейгер В. А. Власовских погибли от отравления угарным газом[18].

- 4 июня 1905 — взрыв газа в шахте «Иван» Русско-Донецкого общества (современный г. Макеевка), 64 погибших. Нарушение схемы проветривания и скопление газа произошло вследствие отсутствия вентиляционных щитов. С целью посадки застоявшейся кровли в очистном забое была взорвана коробка динамита, что и явилось источником воспламенения газа. Имена погибших указаны в метрической книге Молитвенного дома всех святых пос. Дмитриевск.

- 20 июля 1905 — взрыв котла на Боково-Антрацитовом руднике Товарищества «Коренев и Шипилов» (современный г. Антрацит Луганской области), 5 погибших.[17]

- 15 декабря 1905 — взрыв газа в шахте № 12 Григорьевского рудника Екатериновского горнопромышленного общества (современный г. Макеевка), 8 погибших. Печь проветривалась ручным вентилятором, который в промежутке между сменами продолжительное время бездействовал. Источником воспламенения стало открытая рабочим предохранительная лампа.[17] Имена погибших указаны в метрической книге Успенской церкви слободы Макеевка.

- 1905 — взрыв угольной пыли на шахте № 2 Ирминского рудника (современный г. Теплогорск Стахановского горсовета Луганской области), 10 погибших.[6]

- 29 февраля 1908 — на шахте № 7 Судженских копей возник подземный пожар, часть шахтеров оказались отрезанными в дальних выработках. Администрация шахты растерялась и действовала довольно вяло. В результате спасательных работ только к вечеру следующего дня спасателям удалось добраться до отрезанного штрека, где к этому времени погибли 12 шахтеров.

- 27 февраля 1908 — взрыв метана на шахте № 1 Кадиевского рудника Ю.Р.Д.М.О. (будущая шахта им. Ильича в г. Стаханов Луганской области), 7 погибших.[17]

- 12 мая 1908 — взрыв газа в шахте № 5 Южно-Русского Общества (будущая шахта им. Ленина в Горловке), 4 шахтера погибли от удушья. Отправившиеся их спасать горный инженер Диш и штейгер Горлов также погибли.

- 18 июня 1908 — самая крупная угольная катастрофа в угольной промышленности России: взрыва метана в шахте № 4-4 бис Макарьевского (Рыковского) рудника (Юзовка, современный Донецк) погиб 271 человек;

- 5 декабря 1908 — затопление шахты Юрьино-Радаковского рудника А. М. Киселева (будущая шахта «Родаково-Юрьевская» в пос. Криворожье Луганской области), 8 погибших.[17]

- 14 января 1909 — падение глыбы льда в стволе при спуске клети в Центральной шахте Щербиновского рудника (будущая шахта «Центральная» в Дзержинске) 5 погибших.[17][19]Имена погибших указаны в метрической книге Макарьевской церкви Щербиновского рудника.

- 27 июня 1909 — взрыв газа на шахте «Италия» Русско-Донецкого Общества (современный г. Макеевка), 17 шахтеров погибло при взрыве и 3 скончались позже от ран.[20]Имена 17-ти погибших указаны в метрической книге Молитвенного дома всех святых пос. Дмитриевск.

- 22 июля[21] 1909 — обрыв каната при спуске клети на шахте Берестовка Русско-Донецкого Общества, (современный г. Макеевка), 5 погибших.[17] Имена погибших указаны в метрической книге Молитвенного дома всех святых пос. Дмитриевск.

- 5 декабря 1909 — взрыв угольной пыли на шахте № 1 рудника Ирминского Общества (современный г. Ирмино Стахановского горсовета Луганской области) при разбучивании углеспускной печи путем подрыва патрона динамита, 6 погибших.[17][22]

- 1909 — обвал рудной массы на шахте «Конюховская» (современный г. Карабаш, Челябинская область), погибли 27 горняков.

- 12 сентября 1910 — взрыв газа в Александровском руднике Общества аренды угольных копей А. Ауэрбаха и К°, Горловка, 8 погибших. Имена погибших указаны в метрической книге Покровской церкви села Зайцево.

- 19 мая 1911 — взрыв газа в руднике Акционерного Общества Государево-Байракских копей, 5 погибших.[17]

- 2 апреля 1911 — обвал в Брянском Карнаватском (Александробрянском) руднике (г. Кривой Рог) погибло 7 (10 по другим данным) человек, включая штейгера Горлова и десятника Павлова.

- 8 февраля 1912 — обвал на шахте Софиевского рудника Русско-Бельгийского Металлургического общества (будущая шахта им. Карла Маркса в Енакиево), погибло 8 человек[23][17]. Имена погибших указаны в метрической книге Петро-Павловского молитвенного дома п. Енакиево

- 1 марта 1912 — взрыв газа и угольной пыли на шахте «Итальянка», Макеевка — 56 погибших.

- 6 августа 1912 — обрыв каната при спуске клети на шахте «София» Русского Горного и Металлургического Униона (современный г. Макеевка), 6 погибших.[17]

- 28 декабря 1912 — разрушение барабана подъемной машины и падение клети на шахте № 1 Горско-Ивановского Акционерного Общества (современная шахта «Горская» в г. Горское Луганской области), 6 погибших.[24]

- 22 июля[25] 1913 — обрушение полка при углубке ствола шахты № 4 Рыковского рудника Екатериновского Общества, Юзовка, 5 погибших.[17][26] Имена погибших указаны в метрической книге Николаевской церкви при Макарьевском руднике.

- 26 ноября 1913 — взрыв газа в Нарневском руднике П. П. Козакевича (будущая шахта «Красный октябрь»), 7 погибших.

- 21 февраля 1914 — взрыв газа в шахте № 2 Орлово-Еленовского рудника Акционерного Общества Криворожских железных руд (современная шахта «Криворожская» в г. Брянка Луганской области). Слабое проветривание одного из участков. Причина скопления метана — оставленная открытой вентиляционная дверь. Воспламенение произошло из-за предохранительной лампы, открытой одним из рабочих. 24 погибших.[17][27]

- 22 апреля 1914 — взрыв котла на Юльевском руднике Ольго-Веровских копей (современный г. Перевальск Луганской области), 5 погибших.[17]

- 20 июня 1914 — прорыв воды из выработок старой шахты в шахту № 17 «Нижняя Крынка» Фенинского Каменноугольного Товарищества (современный г. Макеевка), погибло 8 шахтеров и заведующий шахтой штейгер А. Шкодо. Имена погибших указаны в метрической книге Митрофановской церкви пос. Нижне-Ханжонковского.

- 31 октября 1914 — в шахте Александровского рудника Акционерного Общества ртутного и угольного дела Ауэрбах и К (Горловка) из-за неправильного ведения проходки коренного штрека на глубине 100 метров произошел обвал породы, заваливший все выходы. Из 11 засыпанных рабочих к 4 ноября четыре были извлечены мертвыми. Работы по спасению остальных шахтеров велись медленно из-за отсутствия механизмов для погрузки породы, да и занимались этим лишь 3—4 человека. Все это привело к тому, что и остальные 7 горняков задохнулись без доступа воздуха[17]. Имена погибших указаны в метрической книге Александро-Невской церкви пос. Ртутный рудник.

- 19 июля 1915 — взрыв газа в шахте № 14 Берестовского рудника Акционерного Общества Сулинского завода (ныне существующий клетьевой ствол № 1 современной шахты «Свято-Серафимовская», бывшая «Красногвардейская» в Макеевке), погибло 3 шахтера, а при попытке извлечь их тела — еще два рабочих рудника[28]. Имена погибших указаны в метрической книге Николаевской церкви Берестово-Богодуховского рудника.

- 15 декабря 1915 — взрыв газа на шахте Щербиновского рудника, 25 погибших[29]. Имена погибших указаны в метрической книге Макарьевской церкви Щербиновского рудника.

- 1 февраля 1916 — от отравления газами на шахте «Иван» Русско-Донецкого Общества (современный г. Макеевка), погибли 6 шахтеров. Имена погибших указаны в метрической книге Молитвенного дома всех святых пос. Дмитриевск.

- 23 июля 1916 — из-за ошибки машиниста подъема произошел обрыв клети в шахте № 14 (Кадиевка), погибло 7 рабочих[30].

- 27 февраля (12 марта) 1917 года, в дни Февральской революции, на Корсунской копи № 1 (в дальнейшем — шахта «Кочегарка») в Горловке произошла серия взрывов метана и угольной пыли, в результате которой погиб 21 горняк. В ходе спасательной операции также погибли 5 служащих администрации рудника и 5 горноспасателей, включая заведующего Макеевской спасательной станцией Н. Н. Черницына. Тела спасателей Холостова и Петренко были извлечены только в 1923 году. Авария подробно описана в книге В. Мухина «Поднадзорный Черницын».

- 26 апреля 1917 года — пожар на руднике Вера Боково-Княгининских антрацитовых копей. Погибло 11 человек (в том числе 7 пленных австрийцев).[31]

- 12 февраля 1897 — прорыв воды из старых выработок на Верхне-Нагольчицком руднике С. С. Краевского, погибло 4 человека[32].

- 7 июля 1901 — взрыв газа на шахте «София» Русско-Донецкого общества, 4 погибших, их имена указаны в Метрической книге Молитвенного дома всех святых пос. Дмитриевск.

- 5 июля 1904 — обвал породы в шахте № 5 О-ва Южно-Русской промышленности, 4 погибших. Имена указаны в метрической книге Николаевской церкви пос. Горловка.

- 3 октября 1906 — обвал в Рубежанском руднике А. Г. Аптекмана, погибло 3 человека.

- 8 ноября 1906 — на руднике княгини Юсуповой четверо рабочих задохнулись продуктами горения динамита при взрывных работах

- 8 июля 1908 — взрыв газа в шахте № 20 Кальмиусо-Богодуховского рудника Алексеевского Горнопромышленного Об-ва, 3 погибших, их имена указаны в метрической книге Успенской церкви рудника на Богодуховской балке.

- 7 июня 1908 — взрыв газа в шахте № 2 Берестовского рудника Акционерного Об-ва Сулинских заводов, 4 погибших, имена указаны в метрической книге Николаевской церкви Бересто-Богодуховского рудника.

- 10 июня 1908 — падение глыбы породы на спускающуюся клеть с людьми в шахте «Мария» Успенского рудника Ольховского общества, 3 погибших.

- 26 января 1909 — взрыв газа в Ясиновском руднике Акционерного О-ва Русской горнозаводской промышленности, 3 убитых.

- 12 августа 1909 — пожар в шахте № 2 Карпово-Обрывского Об-ва, 4 человека погибли от отравления окисью углерода

- 5 ноября 1910 — обвал породы в шахте № 5 Об-ва Южно-Русской промышленности 3 убитых. Имена указаны в метрической книге Николаевской церкви пос. Горловка.

- 10 ноября 1912 — обвал в шахте № 8 Об-ва Южно-Русской промышленности, погибло 3 забойщика. Имена погибших указаны в метрической книге Николаевской церкви пос. Горловка.

- февраль 1913 — на руднике Московско-Донецкого Об-ва от вспышки газа погибли 4 человека.

- 17 апреля 1913 — обвал в шахте № 5 Борисо-Валентиновский рудника Д. Н. Бернштейна и Г.-Ф. Я. Берлина, погибло 3 рабочих.

- 11 июня 1913 — несчастный случай в шахте «Наклонная» Новороссийского О-во убито 3, человека. Имена погибших указаны в метрической книге Преображенской церкви пос. Юзовка.

- 7 декабря 1913 на руднике Селезневского Об-ва каменноугольной и заводской промышленности задохнулись 3 человека, спустившиеся в шахту.

- 18 мая 1914 — в шахте Александр О-ва Петро-Марьевских и Варваропольских копей лопнула труба с паром, 3 человека получили смертельные ожоги.

- июнь 1914 — на шахте № 18 Чулковского рудника обвалом засыпало 3 рабочих, извлечены мертвыми

- июнь 1914 — прорыв воды в шахту соляного рудника Об-ва «Бахмутская соль», погибло 3 рабочих

- 20 июля 1914 — взрыв котла на руднике Первозвановских каменноугольных копей С И. Рабиновича и К°, 4 человека погибших.

- 13 октября 1914 — прорыв воды в Заводской шахте НРО, погибло 4 человека.

- 15 марта 1915 — на Веровском руднике П. В. Юдина 4 человека погибли от отравления динамитными газами/

- 3 июня 1915 — обвал уступов в шахте № 1 О-ва Южно-Русской промышленности, погибло 3 рабочих. Имена указаны в метрической книге Николаевской церкви пос. Горловка.

- 5 ноября 1915 — 3 человека погибли в шахте Софиевского рудника. Имена указаны в метрической книге Николаевской церкви при Петровских заводах Русско-Бельгийского металлургического общества пос. Енакиево

См. также[править]

- Аварии на шахтах СССР

- Список:Аварии на шахтах России

- Список:Аварии на шахтах Украины

- Список:Аварии на шахтах Казахстана

Примечания[править]

- ↑ Русское богатство, февраль 1893

- ↑ «Вестник золотопромышленности» 15 марта 1894

- ↑ «Вестник золотопромышленности» 15 февраля 1896

- ↑ «Вестник золотопромышленности» 15 октября 1897

- ↑ «Вестник золотопромышленности» 15 апреля 1899

- ↑ 6,0 6,1 Справка о наиболее крупных взрывах метана и угольной пыли в России из архива ОВГСО Донецка

- ↑ Вестник золотопромышленности 1 мая 1899

- ↑ Южный край 03.10.1901

- ↑ «Вестник золотопромышленности» 1 июля 1903

- ↑ В Метрической книге Петро-Павловского молитвенного дома п. Енакиево указаны имена 5 человек

- ↑ Метрическая книга Успенской церкви слободы Макеевка

- ↑ Вестник золотопромышленности, 15 октября 1903 года

- ↑ История Городов и Сёл Украины со ссылкой на Ворошиловградский облпартархив, ф. 143, оп. 2, д. 14, лл. 7, 8.

- ↑ «Южный край» 8 июня 1904

- ↑ «Горные и золотопромышленные известия» 15 июля 1904

- ↑ [1]

- ↑ 17,00 17,01 17,02 17,03 17,04 17,05 17,06 17,07 17,08 17,09 17,10 17,11 17,12 17,13 17,14 Доклад и отчет совета Общества пособия горнорабочим юга России за 1915-16 год. — Харьков, 1916.

- ↑ Горный журнал № 5 1906

- ↑ Газета «Рада» от 17.01.1909

- ↑ Взрыв происшедший 1 марта 1912 года на шахте «Италия» в Области Войска Донского, СПб — 1912

- ↑ не августа. Источник — метрические книги

- ↑ Случай на Ирминском руднике. «Стахановское знамя» за 31.07.1990

- ↑ «Рада» № 70 от 24.03.1912

- ↑ Ночью накануне аварии дежурный монтер заметил, что барабан в подъемной машины дал трещину величиной с палец. Об этом по телефону доложили директору рудника Шандеру и его помощнику инженеру Пржебышевскому. По прибытии администрации рудника, ей было указано, что в таком виде пускать машину в ход чрезвычайно опасно, но, несмотря на это, на месте трещины была прибита на скорую руку планочка с тем, чтобы капитальный ремонт быль сделан после спуска дневной смены рабочих. В таком виде машина по распоряжению рудничной администрации была пущена в ход.

В верхнюю клеть село 6 рабочих и такое же количество в нижнюю.

Едва нижняя клеть поднялась на 20 сажень, барабан лопнул и рассыпался на куски, разлетевшиеся с такой силой, что разбили деревянный стропила надшахтного здания. В момент катастрофы опускавшаяся клеть находилась на расстоянии 80 саж. от дна шахты. С такой высоты она с она с огромной скоростью полетела вниз, все находившиеся в ней рабочие погибли.

Нижняя клеть в момент катастрофы находилась на высоте 20 саженей от дна, находившиеся в ней рабочие были сильно травмированы, но выжили. «Горные и золотопромышленные известия» 1.02.1913 - ↑ В метрической книге Николаевской церкви при Макарьевском руднике, причем датой гибели у всех указано 22 июля, а заметка об аварии опубликована в журнале «Горно-заводское дело» за 15 июля.

- ↑ «Горно-заводское дело» за 15.07.1913

- ↑ газета «Утро» № 2236 от 25.02.1914

- ↑ Газета «Утро» от 16.08.1915

- ↑ Скочинский, А. А. Взрыв в пласте «Двойном» Щербиновского рудника/ А. А. Скочинский. — Петроград : тип. П. П. Сойкина, 1917

- ↑ Южный край 29.07.1916

- ↑ Горнозаводское дело, июнь 1917

- ↑ Приазовский край, февраль 1897