Авария на шахте «Зиминка» (1972)

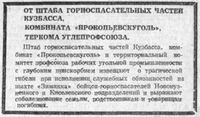

Авария на шахте «Зиминка» — пожар в печи № 4 пласта IV «внутренний» участка № 3 на шахте «Зиминка» комбината «Прокопьевскуголь» 25 мая 1972 года, приведший к взрыву метана, в результате которого погибли 8 горноспасателей Новокузнецкого и Прокопьевского ВГСО.

Шахта «Зиминка» была реконструирована и сдана в эксплуатацию в 1957 году. Ее проектная мощность 1,5 млн т в год. Поле шахты вскрыто вертикальными стволами и этажными квершлагами и включает 20 пластов мощностью от 0,6 до 14,6 м, угол падения от 60° до 90°. Отработка пластов ведется обратным ходом. Рабочих горизонта два: +140 м и +40 м, вентиляционных — два. Пласты на горизонтах вскрыты полевыми и групповыми штреками и промежуточными квершлагами. Схема проветривания — фланговая, всасывающим способом по единой системе. Шахта сверхкатегорная по газу и опасная по пыли, уголь пласта IV «Внутренний» относится к самовозгорающимся.

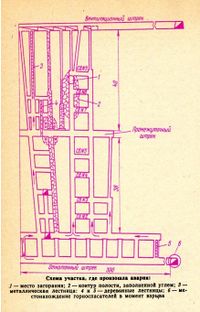

На участке № 3 отрабатывался пласт IV «Внутренний» и здесь велись подготовительные работы. Мощность пласта 9—11 м, угол падения 71°—72°. Проектом предусмотрена щитовая система разработки с применением жестких секционных щитов. Углеспускная печь № 4, где возник пожар, проходилась при помощи взрывных работ по предварительно пробуренной скважине. Вместо угленита Э-6 применялся угленит № 5, не предназначенный для шпуровых зарядов. После взрывных работ в печи № 4 обнаружили «стаканы» вследствие чего шпуры бурили снова и снова произвели взрывание. Но забой не был осмотрен мастером-взрывником. Проходчики, пришедшие в забой после взрывания, обнаружили признаки пожара.

Для вывода людей и тушения пожара в шахту было направлено два отделения горноспасателей. Вскоре командир отделения Воронов Т.К., выполнявший задание по выводу людей и разведке обстановки на аварийном участке, обнаружил, что в противопожарно-оросительном трубопроводе нет воды. Как оказалось, за два часа до возникновения аварии, в связи с необходимостью подключения нового трубопровода, механик участка дал указание закрыть задвижки, через которые вода поступала на откаточный и вентиляционный горизонты.

Горноспасатели пытались доставить к месту аварии противопожарный поезд, но безуспешно, так как рельсовые пути на вентиляционном штреке были заставлены. Не удалась попытка потушить пожар с горизонта +40 м: ходовая печь с откаточного штрека до промежуточного не была оборудована лестницами. Не смогли ничего сделать и горноспасатели, подошедшие к месту пожара по вентиляционному штреку, ввиду того что начали падать горящие элементы крепи и раскаленный уголь. Ходовая печь № 1, предназначенная для передвижения людей, не была оборудована лестницами. Выход горноспасателей на вентиляционный штрек был прегражден интенсивно выходящими из печи № 4 газами с высокой температурой. Таким образом, отделение горноспасателей оказалось отрезанным от выхода. И только с помощью гибкого кабеля, оказавшегося в выработке, все респираторщики по печи № 1 спустились на первый параллельный штрек.

В связи с тем, что пожар усиливался и применить активный способ тушения спустя пять часов с начала пожара было бесполезно, решили изолировать аварийный участок — заложить проемы в противопожарных арках, установленных на откаточном и вентиляционном штреках пласта IV «Внутренний». Но и эти работы были также задержаны: не оказалось достаточного количества закладочного материала. В 20 ч. 48 мин. в шахту было направлено отделение Кузнецова А.С. с заданием продолжить закладку проема в противопожарной арке. Другое отделение работало в печи № 1 по оборудованию ходка лестницами. Отсюда сообщили, что на промштреке виден открытый огонь. Анализ проб воздуха, взятых в 19 ч. 50 мин, на вентиляционном штреке, показал, что содержание метана достигло 2,6 %. Это указывало на необходимость вывода в безопасное место горноспасателей, работавших по возведению перемычек.

В 22:00 командир отделения Дворяшин с отделением спустились в откаточный штрек и вышли на квершлаг № 3, чтобы позвонить на командный пункт с отчетом о выполненном задании и согласовании выхода в безопасное место.

Отделение Кузнецова А.С. продолжало возведение перемычки в откаточном штреке аварийного участка.

В 22:10 на участке произошел взрыв. Взрывной волной по откаточному штреку пл. IV «Внутренний» гор. + 40 м и до квершлага № 3, были смертельно травмированы три респираторщика отделения Дворяшина и все отделение Кузнецова. Для оказания помощи, пострадавшим в шахту были направлены два отделения, которые в 23:55 выдали погибших на поверхность.

Наиболее вероятная причина взрыва — бурное обрушение угля и горящей древесины с обильным пылеобразованием и газовыделением в печи № 4. Комиссия, расследовавшая аварию, установила, что пожар возник в результате горения заряда угленита № 5, а впоследствии — крепи выработки и угля. Распространение пожара и возникшие осложнения в ходе ведения работ по ликвидации аварии явились следствием грубого нарушения мастером-взрывником Единых правил безопасности при взрывных работах, выразившегося в том, что он не осмотрел забой после производства взрывных работ; несвоевременного вызова горноспасателей на шахту из-за задержки сообщения о пожаре; отсутствия воды в противопожарном водопроводе и первичных средств пожаротушения у места ведения подготовительных работ; недостаточного количества закладочного материала у проемов противопожарных арок; отсутствия оборудованного выхода из аварийного участка, что не позволило отделению горноспасателей своевременно подняться на промежуточный штрек для тушения пожара. Кроме того, руководитель горноспасательных работ допустил грубейшее нарушение параграфа 278 Устава ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных работ, выразившееся в том, что при концентрации метана 2 % и дальнейшем ее нарастании горноспасатели не были выведены в безопасное место.

Барабанов Валентин Иванович родился 10 сентября 1938 года в деревне Воронцово Вяземского района Смоленской области в крестьянской семье. В 1953 году окончил 6 классов. В 1954-1957 годах работал рядовым колхозником в колхозе «1 Мая» Вяземского района.

С ноября 1957 года по декабрь 1960 года служил в Советской Армии в Улан-Удэ. После демобилизации работал шофером в Новгороде, в феврале 1961 года переехал в Киселевск и устроился в шахтостроительное управление «Черкасов камень» землекопом, а затем был переведен бетонщиком. В мае 1962 года устроился работать на шахту «Тайбинская» подземным доставщиком-такелажником. В феврале 1964 года по путевке комсомола был направлен на строительство Западно-Сибирского металлургического завода, работал шофером на Чернореченской автобазе Новокузнецка. В апреле 1964 года вновь был принят подземным горнорабочим на шахту «Тайбинская».

В июне 1965 года в порядке перевода был принят на службу респираторщиком в 19 ВГСО ВГСЧ Кузбасса. Во исполнение приказа начальника Управления ВГСЧ Минуглепрома СССР с 01 апреля1970 года подразделения 19 ВГСО, находящегося в Киселевске переданы в подчинение 15-го военизированного горноспасательного отряда. В июле 1971 года респираторщик 15 ВГСО Барабанов В.И. был уволен, и вновь принят в отряд 6 октября 1971 года, где и проработал до 26 мая 1972 года.

Был женат. Оставил после себя вдову Барабанову Екатерину Ивановну (1944), сына (1962) и дочь (1969).

Колганов Василий Егорович родился 21 марта 1931 года в с. Малевке Товарковского района Тульской области, в семье крестьян.

В 1938 году пошел учиться в школу, учился до 1942 года, когда вместе с родителями попал в оккупацию. В декабре 1942 года, после освобождения из оккупации, продолжил учебу в школе. В 1946 году, после окончания 5 классов, начал работать в колхозе. В 1951 году после окончания курсов шоферов был призван в ряды Советской Армии, после демобилизации в 1955 году устроился на работу шофером в Автотракторное управление в Тулу. В том же году перевелся на работу в Товарковский сахарный комбинат шофером. В феврале 1960 года был переведен в Богородицкую автобазу и в марте 1960 года был уволен по сокращению штатов, после чего с семьей переехал в г. Новокузнецк и 21 апреля 1969 года был принят на работу шофером в Оперативный взвод 18 военизированного горноспасательного отряда Военизированных горноспасательных частей Кузбасса. В 1971 году, после прохождения курсов подготовки, был переведен респираторщиком.

Был женат. Оставил после себя вдову Колганову Веру Ивановну и дочь (1958 г.р.).

Кузнецов Александр Степанович родился 25 марта 1934 года, место рождения – село Нижняя Омка, Омской области, в семье крестьян. В 1950 году после окончания 7 классов, самостоятельно переехал в г. Сталинск (ныне Новокузнецк), где поступил в горнопромышленную школу №56. После окончания школы в 1952 году был принят на работу на шахту имени Димитрова, проходчиком. В 1954 году призван в ряды Советской Армии, после демобилизации принят на работу респираторщиком в Оперативный взвод 18 военизированного горноспасательного отряда Военизированных горноспасательных частей Кузбасса. В 1961 году после окончания школы командного состава ВГСЧ Кузбасса был назначен командиром отделения.

Был женат. Оставил после себя вдову, сына (1954 г.р.) и дочь (1955 г.р.).

Кузнечихин Владилен Евгеньевич родился 9 июля 1930 года в г. Хабаровске в семье рабочих. В 1949 году закончил 6 классов в школе г. Иланска, затем школу ФЗО в городе Анжеро-Судженске и устроился на завод «Свет шахтера». С 1953 по 1955 гг. служил в Советской Армии на Балтике наводчиком артиллерии. После демобилизации в мае 1956 года окончил Горнопромышленную школу № 56 в г. Сталинске (Новокузнецк). С 1956 по 1958 гг. работал на шахте «Бунгурские штольни 1-2» забойщиком, проходчиком и взрывником.

В апреле 1958 года в порядке перевода был принят респираторщиком в 18 ВГСО, в июле 1966 года переведен в 19 ВГСО. Во исполнение приказа начальника Управления ВГСЧ Минуглепрома СССР с 01 апреля 1970 года подразделения 19 ВГСО, находящегося в г. Киселевске, переданы в подчинение 15-го ВГСО. С 1 апреля 1970 года респираторщик 15 ВГСО, где и проработал до 26 мая 1972 года.

Был женат. Оставил после себя вдову Этман Тамару Семеновну (1935 г.р.).

Михайлов Вячеслав Дмитриевич родился 12 июня 1939 года в селе Покровское Черемисенского района Курской области в семье рабочих. Затем семья переехала в Донбасс, в город Дзержинск, где прожил до 1952 года. В 1954 году после окончания 7 классов Вячеслав Дмитриевич переехал в город Киселёвск и устроился на работу в гараж Центральной автобазы. Через некоторое время был переведен в ремонтную мастерскую, затем работал на кирпичном заводе № 6 в качестве дежурного слесаря. После года работы на заводе снова уехал в город Дзержинск по семейным обстоятельствам, а вернувшись в 1957 году в город Киселёвск, поступил работать на шахту «Тайбинская» в качестве доставщика-такелажника. Отработав на шахте год, был призван в армию, где прослужил 3 года 6 месяцев в составе группы «Советские войска в Польше». В 1962 году демобилизовался и устроился работать проходчиком на шахту «Суртаиха».

В апреле 1969 года в порядке перевода был принят респираторщиком в 19 ВГСО. Во исполнение приказа начальника Управления ВГСЧ Минуглепрома СССР с 01 апреля 1970 года подразделения 19 ВГСО, находящегося в городе Киселёвске, переданы в подчинение 15-го ВГСО. С 1 апреля 1970 года респираторщик 15 ВГСО, где и проработал до 26 мая 1972 года.

Был женат. Оставил после себя вдову Михайлову Руфину Кузминичну (1941 г.р.), сына (1965 г.р.) и дочь (1968 г.р.).

Широких Василий Семенович родился 10 марта 1938 года в селе Малый Большак Чарыжского района Кировской области, в семье колхозника. После окончания семилетней школы в 1953 году и до 1960 года работал в колхозе. В 1960 году переехал на станцию Тулун Иркутской области, где работал в совхозе «Сибиряк» до 1961 года. В 1961 году приехал в город Новокузнецк, где был принят на работу на шахту им. Димитрова ремонтщиком путей. В 1964 году перешел в Оперативный взвод 18 военизированного горноспасательного отряда Военизированных горноспасательных частей Кузбасса респираторщиком.

Был женат. Оставил после себя вдову Широких Прасковью Петровну (1933 г.р.) и сына (1961 г.р.)

Шипунов Александр Николаевич родился 2 июля 1930 года в селе Малый Большак Чарыжского района Алтайского края, в семье рабочего. После окончания семилетней школы в 1944 году и до 1950 года работал в колхозе. С 1950 по 1953 год служил в Советской Армии. После демобилизации приехал в город Сталинск (ныне Новокузнецк) и устроился на шахту им. Димитрова забойщиком. В 1955 году был принят переводом на работу в 1-ый взвод 18 военизированного горноспасательного отряда Военизированных горноспасательных частей Кузбасса. В 1958 году был переведен в Оперативный взвод 18 ВГСО. В 1962 году окончил одногодичную школу младшего командного состава ВГСЧ Кузбасса и был назначен командиром отделения. В 1968 году был назначен помощником командира 5-го взвода. В 1969 году по собственному желанию был переведен командиром отделения в Оперативный взвод 18 ВГСО. С 1 мая 1972 года был назначен исполняющим обязанности помощника командира взвода.

Был женат. Оставил после себя вдову Шипунову Надежду Степановну (1933 г.р.) и двоих дочерей (1955 г.р. и 1960 г.р.).

Источники[править]

Веряскин И. А. Панкратов А. Н. Об аварии на шахте «Зиминка».//Безопасность труда в промышленности. — 1973. — № 1. — С. 51-52.